MRJ-MOI

Mémoire des Résistants Juifs de la MOI

Mémoire des Résistants Juifs de la MOI

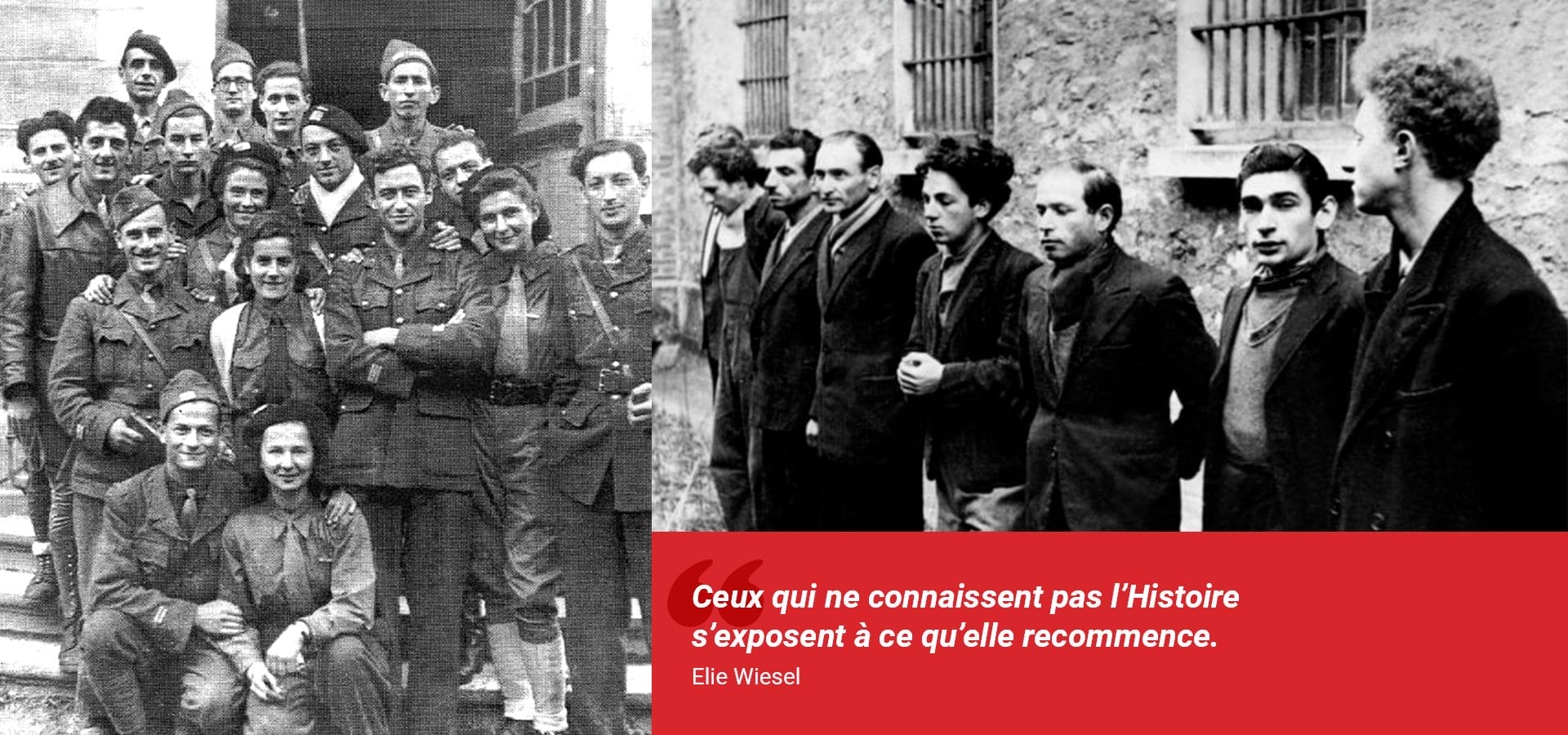

Site de l’Association Mémoire des Résistants Juifs de la M.O.I. (MRJ-MOI) créée en 2005 par l’UJRE (Union des Juifs pour la Résistance et l’entraide), l’AACCE (Association des amis de la Commission centrale de l’enfance), l’UJJ (Union de la Jeunesse Juive) et RPJ (Rencontre Progressiste Juive).

Découvrir l'associationMRJ-MOI

Mémoire des Résistants Juifs de la MOI

Mémoire des Résistants Juifs de la MOI

Ce site a vocation à faire connaître les activités de l’association et ses réalisations :

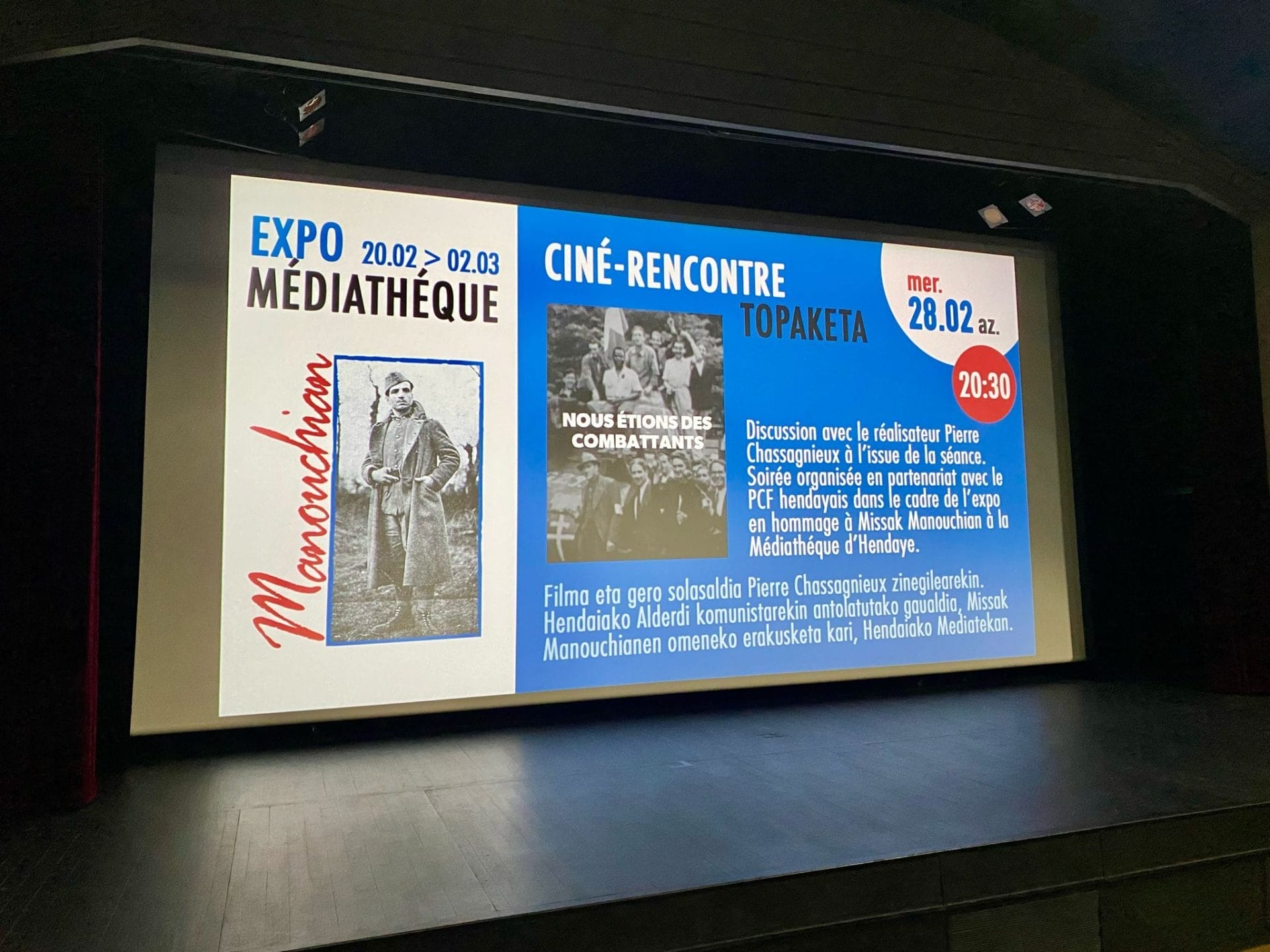

Le film « Nous étions des combattants » à visionner ici.

Le Musée en ligne, à découvrir ici.

Rejoindre l'associationLe film « Nous étions des combattants » à visionner ici.

Le Musée en ligne, à découvrir ici.

MRJ-MOI

Mémoire des Résistants Juifs de la MOI

Mémoire des Résistants Juifs de la MOI

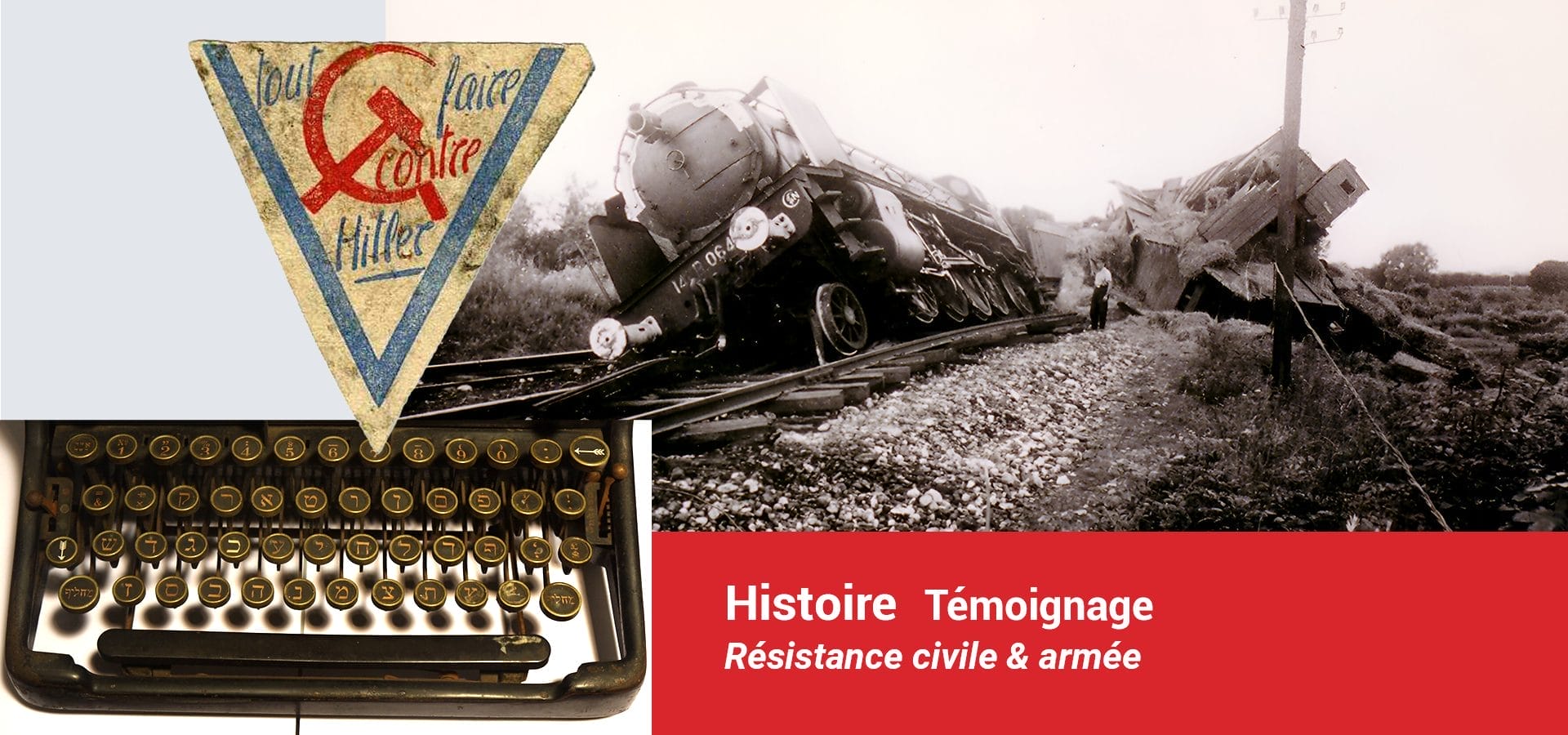

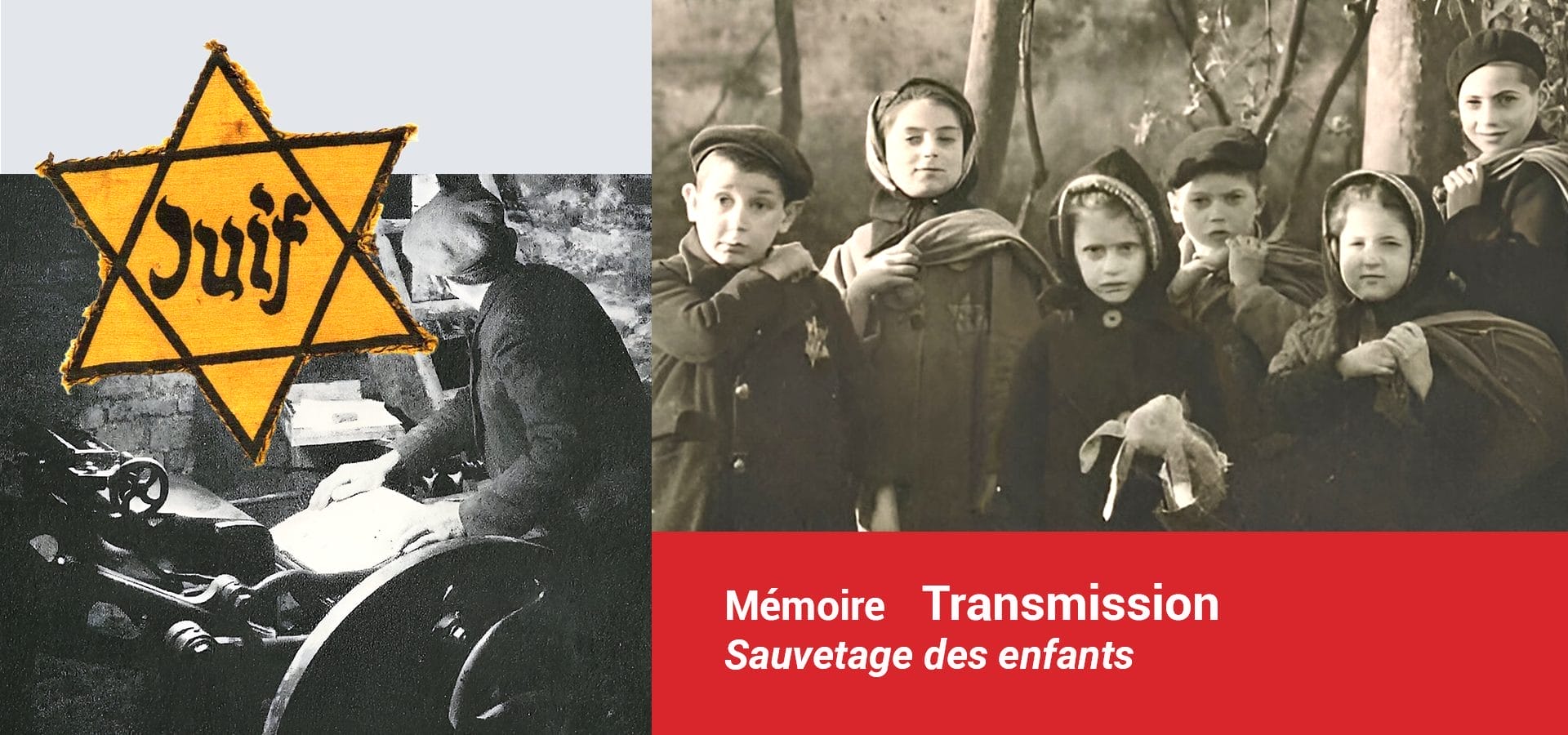

Le but de ce site est de développer un "Espace mémoire dédié aux Résistants Juifs de la MOI" et aux activités,

après la guerre, de l’UJRE et de la Commission Centrale de l’Enfance (CCE).

Voir nos réalisationsaprès la guerre, de l’UJRE et de la Commission Centrale de l’Enfance (CCE).

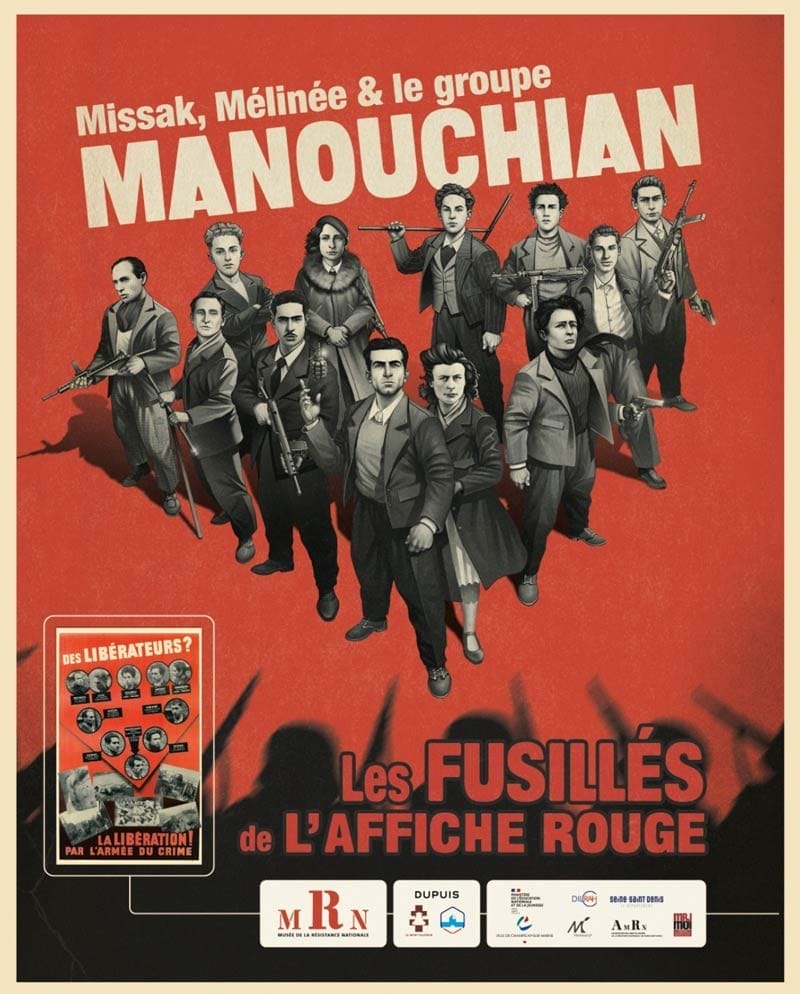

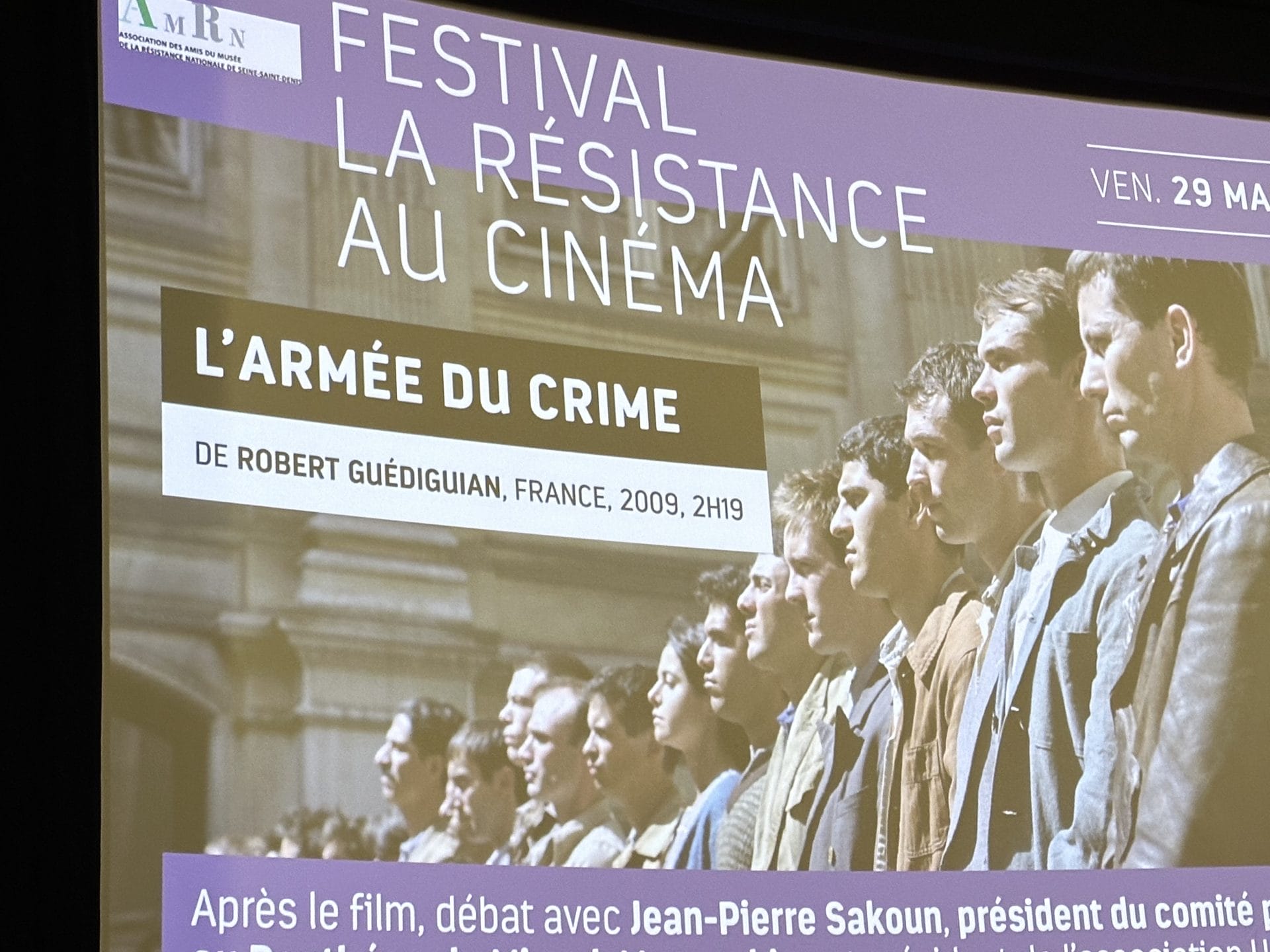

Derniers articles

Évènements

22 février 2024

Restons en contact

Inscrivez vous à notre newsletter pour être informés de nos dernières publications et de notre actualité